この記事がおすすめな人

社会福祉士や精神保健福祉士など、対人援助職に携わっている方

社会福祉士や精神保健福祉士など、対人援助職に携わっている方 アウトリーチ支援に関心があり、現場での実践や制度を学びたい方

アウトリーチ支援に関心があり、現場での実践や制度を学びたい方 支援が届きにくい人々へのアプローチ方法を探している行政・福祉関係者

支援が届きにくい人々へのアプローチ方法を探している行政・福祉関係者

介護のお仕事探しなら、

介護サーチプラスが選ばれる理由

案件数が豊富。希望に合う仕事が見つかる

介護サーチプラスなら、週1日~ OK/高時給案件/夜勤あり・なしなど、あなたの希望条件に合わせてお仕事をご紹介。「家庭と両立したい」「しっかり稼ぎたい」「まずは少ない日数から」など、働き方の相談も歓迎です。

働いている間もおトクが続く。福利厚生サービスが使える

案件にご参加いただいている期間中は、福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を利用可能。毎日の生活から休日のお出かけまで、"使える特典"がたくさんあります。

■ ベネフィット・ステーションとは

レジャー・エンタメ、グルメ、ショッピング、トラベルに加え、eラーニングなどの学習コンテンツ、結婚・育児・介護などライフイベントに関わるサービスまで、140 万件以上を優待価格で利用できる福利厚生サービスです。

*2026/02/04 時点

介護分野におけるアウトリーチとは

高齢化が進む現代社会では、支援が必要でありながら、自ら助けを求められない高齢者が増えています。こうした人々への支援方法として、介護分野で注目されているのが「アウトリーチ」です。

ここでは、介護分野におけるアウトリーチの意味や役割、具体的な実践方法について解説します。

アウトリーチの定義と語源

「アウトリーチ(Outreach)」は、英語で「手を差し伸べる」「到達する」という意味を持ちます。支援が届きにくい人々のもとへ、こちらから積極的に関わりに行く支援手法を指します。

日本では、福祉や医療の制度だけでは支援が届きにくく、1人で悩みを抱えている人を対象に、さまざまな分野でアウトリーチが活用されているのです。

特に介護領域では、地域で孤立する高齢者や支援を拒む高齢者に対して、個別的で柔軟な支援を行う方法として注目されています。アウトリーチは「待つ支援」から「届ける支援」へと転換する取り組みともいえるでしょう。

アウトリーチは介護分野だけでなく、幅広い分野で活用されています。主な活用分野を以下にまとめます。

分野 | 具体例 |

|---|---|

福祉 | 高齢者支援、障害者支援 |

医療 | 訪問診療、地域医療連携 |

教育 | 不登校支援、学習支援 |

就労支援 | 生活困窮者支援、若者への就労支援 |

出典:「地域共生社会の実現に向けた取り組みと課題について」│厚生労働省

出典:「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について」|厚生労働省

出典:「地域ケアサポート医によるアウトリーチ(訪問支援)・相談事業をご活用ください」|相模原市

出典:「不登校児童生徒への支援について」|文部科学省

出典:「地域におけるアウトリーチ支援等推進事業の実施について」|厚生労働省

介護現場でのアウトリーチ支援とは?特徴と具体例

介護現場におけるアウトリーチ支援では、対象者の状況に応じた柔軟で個別的な対応が求められます。訪問するだけではなく、相手の生活背景や心理状態に寄り添う姿勢が重要です。

たとえば、認知症の疑いがある高齢者や、支援を拒む独居高齢者に対しては、すぐに介入せず、信頼関係の構築を優先する必要があります。

必要に応じて地域包括支援センターや医療機関、行政とも連携しながら支援を継続することで、安心して支援を受け入れられる環境が整います。

支援対象者の状況 | 主な課題 | アウトリーチ支援の対応方法 |

|---|---|---|

認知症が疑われる高齢者 | 自宅に引きこもり受診を拒否 | 定期訪問、医療・地域包括支援センターとの連携で信頼を構築 |

支援を拒否する独居高齢者 | 孤立、拒否的な態度 | 見守り訪問を継続、地域住民との連携 |

経済的困窮にある高齢者世帯 | 生活費不足、介護拒否 | 行政窓口の紹介、福祉サービスの案内と同行支援 |

出典:「地域包括ケアシステム」│厚生労働省

出典:「認知症高齢者等にやさしい地域づくりのための厚労省関連概算要求について」|厚生労働省

出典:「第4版 住民の皆さんのための高齢者等の見守りガイドブック」|東京都福祉局

出典:「生活困窮者自立支援制度と高齢者向けの施策との連携について」の一部改正について|厚生労働省

アウトリーチの目的と考え方

高齢化の進展や地域課題の複雑化に伴い、従来の「待つ支援」では対応が困難なケースが増えています。そこで注目されるのが「アウトリーチ支援」です。

ここでは、アウトリーチがなぜ必要とされるのか、その目的や考え方について解説します。

なぜアウトリーチが必要なのか

介護や福祉の現場では、支援を必要としていながら、自ら助けを求められない人が少なくありません。

たとえば、認知症による判断力の低下や、支援に対する心理的な抵抗、経済的困窮などがその要因です。こうした人々への支援が届かない背景には、制度や情報へのアクセスの壁、地域とのつながりの喪失も挙げられます。

支援が届きにくい背景には、以下のような要因があります。

- 認知症による自覚・判断力の低下

- 支援を受けることへの心理的抵抗(羞恥・不信感など)

- 情報格差や生活困窮

- 地域からの孤立や家族との断絶

こうした状況に対応するには、支援者から積極的に関与する「アウトリーチ」の姿勢が重要です。本人の意思を尊重しながら、見えにくいニーズを早期に発見し、適切な支援につなげることが求められます。

出典:「地域共生社会に実現に向けて」│厚生労働省

従来支援との違い!多職種連携が必要な理由

アウトリーチ支援は、従来の「利用者からの申請を待つ」支援とは異なり、支援が届きにくい人々に対して、支援者側から能動的に関わる点が特徴です。

とくに、支援を拒む人や困窮状況にある人に対しては、個別性の高い柔軟な対応が求められます。以下は従来支援との比較です。

項目 | 従来型支援 | アウトリーチ支援 |

支援の起点 | 利用者からの相談・申請 | 支援者側から能動的に関与 |

|---|---|---|

対象者 | 支援を求める人 | 支援を拒否・回避する人も含む |

支援のスタイル | 一律のサービス提供 | 個別性・柔軟性を重視 |

連携の必要性 | 専門職ごとの対応 | 多職種・多機関連携が不可欠 |

出展:「重層的支援体制整備の実施について(実務)」|厚生労働省

出展:「地域包括センターのアウトリーチ」|厚生労働省

たとえば、認知症のある高齢者への対応では、医療的助言と地域の見守り体制が両立して初めて効果を発揮します。

【 多職種連携が必要な理由】

- 支援対象者の課題が多面的(医療・介護・生活・心理)である

- 専門分野の知見を組み合わせた対応が必要

- 継続的・包括的な支援体制が構築される

多角的なアプローチにより、より実効性の高い支援が可能になります。

出典:「福祉・介護地域方地域包括ケアシステム」│厚生労働省

介護・福祉分野でのアウトリーチの事例

高齢者の孤立や生活困窮、ひきこもりといった多様な課題に対応するには、現場での具体的な支援実践が重要です。

ここでは、介護・福祉分野で実際に行われているアウトリーチの事例について解説します。

高齢者への訪問支援の事例

高齢者へのアウトリーチ支援では、認知症の進行や身体機能の低下により外出が難しくなった人々への訪問対応が中心です。

地域包括支援センターや民生委員が定期的に訪問し、生活状況を確認しながら、必要なサービスにつなげています。

たとえば、医療受診の支援や介護保険制度の利用案内、日常生活の相談などが行われます。無理な介入を避け、信頼関係を築きながら行う支援が重要です。

高齢者支援のアウトリーチ事例

支援対象の状況 | 主な訪問者 | 支援の内容 |

|---|---|---|

認知症により通院が困難 | 地域包括支援センター職員、民生委員 | 医療機関の受診調整、家族への情報提供 |

介護サービス未利用の独居高齢者 | 民生委員、ケアマネジャー | 制度の説明・申請支援、見守り対応 |

社会的孤立がある高齢者 | 医療・福祉の連携チーム | 話し相手としての訪問、地域との再接続 |

出典:「地域包括ケアシステムの構築について」│厚生労働省

認知症の兆候が見られる場合でも、本人の意思を尊重しつつ、医療・介護・地域住民が連携して孤立を防ぐ取り組みが求められます。

生活困窮者・引きこもり支援などの多様な実践

アウトリーチ支援は高齢者に限らず、生活困窮者やひきこもり状態にある若年層への対応にも幅広く実施されています。

自立相談支援機関では、経済的に困難な状況にある人々の居所を訪ね、生活保護の申請支援や就労相談を行っています。

ひきこもり状態が長期化している若者に対しては、精神保健福祉士などの専門職が訪問し、安心できる関係を築きながら支援を継続します。

また、電話や手紙による段階的な関与から始め、社会との接点を再構築する取り組みも行われています。

対象者の状態 | 支援の内容 | 関与機関・専門職 |

|---|---|---|

住居が不安定な生活困窮者 | 生活保護申請支援、住居確保給付金の案内 | 自立相談支援機関、ケースワーカー |

長期間ひきこもりの若者 | 訪問支援による信頼構築、就労支援の導入 | 若者支援NPO、精神保健福祉士(PSW) |

孤立状態が続く中高年 | 手紙・電話での接触、地域交流の促進 | 地域支援センター、民間団体 |

こうした支援は画一的ではなく、個別性を重視し、関係機関の連携が不可欠です。

出典:「生活困窮者自立支援制度」│厚生労働省

出典:「令和6年 生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」

出典:「ひきこもり支援施策について|こども家庭庁」

出典:「最近の孤独・孤立対策の取組について」|内閣府ホームページ

訪問看護とアウトリーチ支援の違いとは

訪問看護とアウトリーチ支援は、どちらも支援が必要な人のもとを訪れる点では共通していますが、その目的や制度上の位置づけ、対象者には明確な違いがあります。

ここでは、訪問看護とアウトリーチ支援の特徴を比較しながら違いを解説します。

目的・対象・アプローチ手法の違い

訪問看護は、医師の指示に基づいて、看護師や理学療法士などの医療専門職が利用者の自宅を訪問し、療養生活を支える医療的ケアを提供するサービスです。

これは医療保険や介護保険の制度に基づく「保険内サービス」です。一方、アウトリーチ支援は、制度利用の有無を問わず、孤立や生活困窮などの課題を抱える人に対して支援者が自発的に訪問し、関係構築と生活支援を行うアプローチです。

制度としては必ずしも一本化されておらず、自治体の施策や福祉政策に基づいて実施されることが多く、柔軟な対応が特徴です。

項目 | 訪問看護 | アウトリーチ支援 |

|---|---|---|

主な目的 | 医療的ケアの提供 | 社会的孤立の解消、制度利用への橋渡し |

対象者 | 病気や障害のある在宅療養者 | 生活困窮者、ひきこもりなど支援につながっていない人 |

実施者 | 看護師、理学療法士、作業療法士などの医療専門職 | 自立支援員、ケースワーカー、民生委員など |

制度根拠 | 医療保険法・介護保険法(訪問看護ステーション等) | 地域福祉計画、生活困窮者自立支援法、自治体施策など |

支援手法 | 医師の指示に基づく訪問看護 | 制度にとらわれず柔軟に訪問し、対話や支援へつなげる |

出典:「訪問看護」│厚生労働省

出典:「生活困窮者自立支援制度」│厚生労働省

出典:「訪問看護の仕組み」|厚生労働省

出典:「生活困窮者自立支援制度」|厚生労働省

連携による相乗効果と役割分担

訪問看護とアウトリーチ支援は、それぞれ異なる役割を担うからこそ、連携することで支援効果を高めることができます。

たとえば、病院への通院を拒否している高齢者に対して、アウトリーチ支援員が信頼関係を構築したうえで、訪問看護に橋渡しするケースがあります。

また、精神疾患を抱えた人や、生活困窮と健康問題が重なる場合には、アウトリーチ支援で日常生活を支えながら、訪問看護が医療面の管理を行うという役割分担が機能します。

両者の連携によって、包括的な支援体制が構築され、利用者の生活の安定や自立をより効果的に支えることが可能となります。

訪問看護とアウトリーチ支援の連携例

ケース内容 | アウトリーチ支援の役割 | 訪問看護の役割 |

|---|---|---|

通院拒否の高齢者 | 信頼関係の構築、訪問看護への橋渡し | 自宅での医療的ケアを実施 |

精神疾患のある独居者 | 日常生活支援、服薬管理へのサポート | 医師の指示に基づく服薬・健康管理 |

在宅医療中で地域との関係が希薄な高齢者 | 地域交流の促進、社会的つながりの再構築 | 健康状態の継続的観察とケア |

出典:「セルフネグレクトや消費者被害等の犯罪被害と認知症との関連に関する調査研究事業」|厚生労働省

出典:「精神障害者アウトリーチ推進事業について」|厚生労働省

出典:「精神科訪問看護に係る精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける役割に関する調査結果」|厚生労働省

出典:「在宅医療・介護の推進について」|厚生労働省

出典:「地域共生社会に実現に向けた包括的な支援体制の整備について」│厚生労働省

アウトリーチ支援に関わる職種とそれぞれの役割

アウトリーチ支援は一人の専門職だけで完結するものではなく、医療・福祉・行政など多職種が連携し、それぞれの専門性を活かして取り組むことが求められます。

ここでは、アウトリーチに携わる主な職種と役割について解説します。

社会福祉士の主な役割

社会福祉士は、アウトリーチ支援における中核的な職種であり、相談支援や制度活用、生活環境の調整など幅広い役割を担います。特に、既存の制度からこぼれ落ちている人々に対して、訪問を通じて信頼関係を築き、制度利用につなげることが重要です。

また、支援計画の作成では本人の意向を尊重しつつ、医療・行政などの関係機関との連携を図り、支援の継続を支えます。

さらに、孤立や支援中断を防ぐための定期的なフォローアップも重要な役割です。社会福祉士は、多様な課題に対応しながら、個別ニーズに即した支援体制の調整役を果たしています。

【社会福祉士によるアウトリーチ支援の主な流れ】

- 初回訪問・アセスメントによる状況把握

- 本人の意思を尊重した信頼関係の構築

- 生活保護や介護保険など制度の導入支援

- 医療・行政等との連携・調整

- モニタリングと再アセスメントによる継続支援

アセスメントとは、支援が必要な人の状況や課題を把握・分析することを指します。

出典:「社会福祉士及び介護福祉士法」│e-Gov法令検索

看護師・保健師との連携と役割の違い

アウトリーチ支援では、看護師・保健師と社会福祉士がそれぞれの専門性を活かして連携することが求められます。

看護師は医療的ケア、保健師は地域保健や予防活動を担い、福祉分野を支援する社会福祉士と協働することで、より包括的な支援が可能となります。

たとえば精神疾患や生活習慣病を持つ方への支援では、保健師が健康状態を把握し、社会福祉士が生活課題の整理と制度導入を担当するなど、役割を分担します。

訪問時には情報共有を行い、必要に応じて柔軟に役割を調整することで、対象者にとって無理のない支援体制が構築されます。

看護師・保健師・社会福祉士の役割比較

職種 | 主な役割 | 対象領域 | 支援の特徴 |

|---|---|---|---|

看護師 | 訪問による医療的ケア、服薬管理 | 医療(在宅医療) | 医師の指示に基づいた医療的対応 |

保健師 | 健康状態の把握、地域保健活動 | 地域・公衆衛生 | 健康相談や予防的支援に強み |

社会福祉士 | 制度利用支援、生活課題の調整 | 福祉・社会支援 | 生活全般の調整・制度導入支援 |

出典:「職業情報提供サイトJobTagー看護師」│厚生労働省

出典:「アウトリーチマニュアル~地域支援の実際(第3版)~」|岡山県ホームページ

社会福祉士は支援チームの調整役としても活躍

社会福祉士は、多職種が関与するアウトリーチ支援において、調整役(コーディネーター)としての実務を担う場面が多くあります。たとえば、ひきこもり傾向のある若年者に対し、本人との面談で課題を把握し、就労支援員や精神保健福祉士、地域包括支援センターと連携して支援体制を構築するケースが挙げられます。

医療支援が必要な場合は訪問看護師と連携し、必要に応じて行政窓口への同行や手続き支援も行います。また、支援が途切れないよう、定期的なケース会議を実施し、関係機関との情報共有や役割調整を行うことも重要です。

このような調整力は、対象者の孤立を防ぎ、持続可能な支援につながります。

【 社会福祉士の調整役としての具体的な業務】

- 本人との関係構築・生活課題のアセスメント

- 就労支援員や精神保健福祉士と支援方針を共有

- 訪問看護師と健康管理の連携

- 地域包括支援センターと居場所支援を企画

- 定期的なケース会議による進捗確認と調整

出典:「地域におけるアウトリーチ支援等推進事業の実施について」│厚生労働省

アウトリーチ支援の方法

アウトリーチ支援では、対象者の特性や状況に応じて柔軟な方法を選択することが求められます。訪問や電話、SNSなど多様な手法を用い、接触機会をつくることが支援の第一歩となります。

ここでは、アウトリーチ支援で活用される代表的な手法や公的機関の活用方法について解説します。

訪問・巡回・電話・SNSなどの手法

アウトリーチ支援の現場では、対象者に応じた複数のアプローチ手段が使われます。自宅に赴く「訪問」や、公園や地域拠点で行う「巡回支援」は、支援を自ら求めない人にも働きかけやすい方法です。

また、「電話相談」や「SNS相談」は非対面・匿名性の高さから、特に初期相談に有効とされています。SNSを通じた支援は若年層との接点づくりに活かされることが多く、LINEやX(旧Twitter)などの活用例も増えています。

これらの手法は一つに限定せず、対象者の年齢、生活状況、心理的抵抗感に応じて組み合わせることが大切です。

主なアウトリーチ手法と特徴

手法 | 特徴 | 主な対象 |

|---|---|---|

自宅訪問 | 直接対面で状況確認、関係構築に有効 | 高齢者、孤立した生活者 |

巡回支援 | 地域拠点を定期的に回り、接点をつくる | 外出機会の少ない人 |

電話相談 | 匿名性・非対面で心理的ハードルが低い | 初回相談、対面に抵抗がある人 |

SNS相談 | 若年層との接点形成に有効 | 10〜30代などの若年層 |

出典:「女性相談支援センターにおけるSNSを活用した相談支援事業について」│東京都福祉局

地域包括支援センターなどの活用

アウトリーチ支援を円滑に行うには、公的機関との連携が重要です。

なかでも地域包括支援センターは、高齢者や孤立者への支援拠点として制度上設置されており、地域の支援情報の集約や他機関との調整役を担っています。

また、生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援機関」や、精神的健康に関する相談を担う「保健所・保健センター」も、アウトリーチの重要な連携先の1つです。

これらの機関と情報共有を行いながら、個別支援計画や訪問活動、ケース会議を通じて多職種協働の体制を整えることが、切れ目のない支援につながります。

アウトリーチ支援に活用される公的機関と役割

機関名 | 主な役割 | 対象者 |

|---|---|---|

地域包括支援センター | 高齢者の生活支援・地域連携 | 原則65歳以上の高齢者 |

自立相談支援機関 | 生活困窮者の課題把握・制度案内 | 生活保護・非制度利用者含む |

保健所・保健センター | 健康・精神保健相談、予防支援 | 精神的・身体的課題を持つ人 |

出典:「地域包括支援センター」|大田区ホームページ

出典:「自立相談支援機関」|独立行政福祉医療機構

出典:「保健所の活用の仕方~どんな時に頼れば良いの?~」|厚生労働省

出典:「福祉・介護地域方地域包括ケアシステム」│厚生労働省

出典:「生活困窮者自立支援制度」│厚生労働省

厚生労働省によるアウトリーチ支援の位置づけ

アウトリーチ支援は、厚生労働省の複数の政策領域で重要視されています。

生活困窮者やひきこもり支援、精神保健福祉など、多様な制度で導入が進められています。ここでは、制度上の定義や政策動向を中心に解説します。

制度上の定義と政策動向

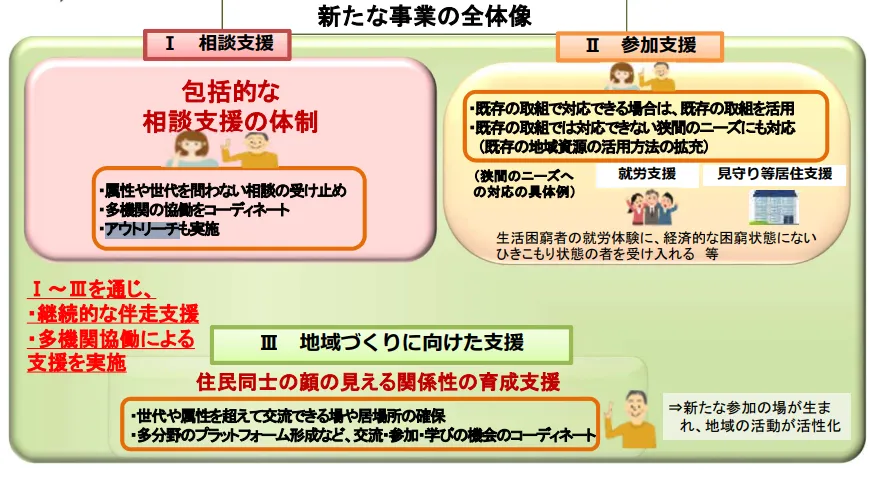

アウトリーチ支援は、厚生労働省が「生活困窮者自立支援制度」や「地域共生社会推進施策」に位置づけている支援手法です。

制度的には「本人の意思を尊重しながら、支援につなげる働きかけ」と定義され、自宅訪問や巡回支援が前提とされています。

また、最近はひきこもり支援や8050問題(80代の親が50代の子どもの生活を支えることで、親子ともに経済的・社会的に困窮する問題)への対応、精神保健福祉分野でもアウトリーチの重要性が高まっています。たとえば、「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(令和元年)では、自宅訪問による継続的な関係構築が明記されています。

出典:8050問題|医療法人社団 心翠会

出典:「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(令和元年)

さらに、令和4年度「地域共生社会実現のための包括的支援体制整備事業」でも、アウトリーチ体制の構築が重点項目です。

出典:令和4年度「地域共生社会実現のための包括的支援体制整備事業」

制度別に見るアウトリーチ支援の位置づけ

制度名 | 支援対象 | アウトリーチの役割 | 主な実施機関 |

|---|---|---|---|

生活困窮者自立支援制度 | 経済的困窮者、社会的孤立者 | 訪問・巡回による支援動機づけ | 自立相談支援機関、NPO等 |

ひきこもり支援 | 社会参加困難な若者・高齢者 | 継続的接触・関係構築 | 地域支援センター、保健所等 |

精神保健福祉 | 精神疾患を抱える人 | 継続フォローと医療・福祉への接続 | 精神保健福祉士、訪問看護師等 |

出典:「生活困窮者自立支援制度について」|厚生労働省

出典:「ひきこもり支援推進事業」|厚生労働省

出典:「精神福祉保健法の解説」 | 公益社団法人日本精神科病院協会

出典:「地域共生社会のポータルサイトー地域共生社会が目指すもの」│厚生労働省

法制度や通知・ガイドラインの要点

アウトリーチ支援に関連する法制度や通知類には、複数の根拠が存在します。

まず、「生活困窮者自立支援法」により、自立相談支援事業は訪問支援を含めた総合的な支援が求められています。

また、「精神保健及び精神障害者福祉法」でも、精神障害者への地域生活支援として訪問支援を推進しています。

通知・ガイドラインの面では、令和元年の「ひきこもり支援ガイドライン」で持続的な訪問支援が位置づけられ、令和4年の「地域共生社会の包括的支援体制整備通知」では、多職種連携によるアウトリーチ体制の整備が明記されています。

これらは、自治体や支援機関にとって実務の指針になる重要文書です。

法制度・ガイドライン名 | 内容 |

|---|---|

生活困窮者自立支援法 | 訪問支援などを含む柔軟な自立相談支援を義務化 |

精神保健福祉法 | 精神障害者の地域生活支援における訪問支援を推奨 |

ひきこもり支援ガイドライン(令和元年) | 家庭訪問による関係構築を明記 |

地域共生社会整備通知(令和4年) | 多職種協働アウトリーチ体制の整備を推奨 |

出典:「生活困窮者自立支援制度」│厚生労働省

出典:「生活困窮者自立支援法について」

出典:「ひきこもり支援施策について」│厚生労働省

出典:「精神福祉保健法の解説」 | 公益社団法人日本精神科病院協会

出典:「ひきこもり支援施策について」 | 厚生労働省

出典:「多機関協働事業とは‐(社会福祉法第106条の4第2項第5号)」| 厚生労働省

アウトリーチ実施に伴う課題・リスクとその対応策

アウトリーチ支援は、対象者の個別状況に応じて柔軟な対応が求められる一方で、信頼関係の構築や安全管理、支援の境界線の判断など、多くの課題やリスクも伴います。

ここでは、アウトリーチの実施現場で直面する主な課題と、それに対する実践的な対応策を紹介します。

対象者との信頼関係の築き方

アウトリーチ支援では、対象者の協力を得ることが支援の前提となるため、信頼関係の構築が最も重要な出発点です。

初回訪問では情報提供を急がず、相手の話にじっくり耳を傾ける姿勢が求められます。

また、訪問時間は対象者の生活リズムに合わせることが望ましく、継続的に同じ支援者が対応する「担当制」を導入することで関係性が安定しやすくなります。

さらに、誠実な対応の積み重ねや共感的な姿勢、専門的な傾聴スキルの習得も信頼構築に有効です。

信頼関係を築くための工夫

- 生活リズムに合わせた訪問スケジュール

- 担当制による継続支援

- 約束・時間を守る誠実な対応

- 情報開示を急がず、対話を重視

- 共感的な態度と傾聴の姿勢

プライバシー配慮や安全面での工夫

アウトリーチは対象者の自宅や生活圏に入るため、プライバシーの尊重と支援者の安全確保が不可欠です。訪問時は目立たない服装や言動を心がけ、支援の趣旨と情報の取り扱いについては事前に丁寧な説明を行い、同意を得ることが基本です。

また、支援者自身の安全確保のため、複数名での訪問や定期的な連絡・報告体制の構築も重要です。

近年は、ICTツールを活用した訪問記録やGPS端末の使用など、安全管理を支援する仕組みも活用されています。

配慮の観点 | 主な対策例 |

プライバシー保護 | 目立たない服装・訪問マナー/個人情報の適切管理と説明 |

支援者の安全確保 | 複数名訪問/訪問予定の共有/緊急連絡体制の整備 |

ICTの活用 | 訪問記録の共有/GPS機能付き端末/チャット報告の導入 |

出典:「精神障害者アウトリーチ推進事業実施要綱」

出典:「アウトリーチマニュアル~地域支援の実際(第3版)~一般公開版」 | 岡山県ホームページ

出典:「インターネット上での自殺対策について」

介入のタイミングと支援の境界線

アウトリーチでは「介入すべきタイミング」や「どこまで支援を行うべきか」の判断が常に求められます。ニーズや状態は対象者ごとに異なり、タイミングを誤ると支援拒否につながるリスクもあります。

特に緊急性の高い状況では迅速な対応が必要ですが、本人の準備が整っていないままの介入は逆効果になる場合もあるため、慎重な見極めが必要です。

支援者は対象者の意向や生活状況、関係機関との連携状況を丁寧に確認しながら、適切な関わり方を判断することが求められます。

介入判断のポイント

- 対象者の同意・意向の有無

- 健康・生活上のリスク

- 緊急性(例:自傷他害の恐れ)

- 他機関との連携状況

- 自立支援につながるかどうか

対象者の尊厳と自立支援をどう両立させるか

アウトリーチ支援では、対象者の尊厳を守りながら自立を促す姿勢が求められます。支援が過剰であれば依存を招き、かえって自立を妨げる恐れがあります。

一方、支援を控えすぎれば孤立を深めてしまうこともあるため、対象者の希望や価値観に基づく対等な関係性を大切にしながら、段階的な支援が重要となります。

生活スキルの向上を目的に、「できることは自分で行う」支援方針をとることで、自信の回復や自己決定力の向上にもつながります。

支援の形 | 特徴 | リスク/効果 |

依存を招く支援 | 本人の代行や強制的介入 | 自立の妨げ/自尊心の低下 |

自立を促す支援 | 段階的に本人に任せる/自己決定を支援 | 自信と生活力の向上 |

出典一覧:「令和4年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正について」│厚生労働省

「地域生活支援事業等の実施について」│厚生労働省

「アウトリーチ支援事業」│東京都福祉局

現場で成果を上げたアウトリーチ支援の成功事例

ここでは、実際のアウトリーチ支援で成果を上げた事例と、その取り組みがもたらした効果について解説します。

支援がどのように対象者の生活や心理に変化をもたらしたのかを具体的に紹介します。

孤独解消や早期介入につながった事例

ある自治体では、引きこもり状態にある高齢者を対象に、福祉職と保健師による共同訪問を実施。初回は傾聴に徹し、複数回の訪問を重ねる中で信頼が築かれ、対象者は地域の交流サロンに参加できるようになりました。

また、若年層への支援では、直接の対話を避ける人に対してLINEや電話を活用し、心理的な距離を縮めた結果、医療機関への受診につながった事例もあります。いずれも、本人の同意とペースを尊重した支援が、孤独の緩和や早期の介入を可能にした成功例です。

出典:「ひきこもり支援施策について」│厚生労働省

支援成功のポイント

ポイント | 内容 |

|---|---|

初回訪問の工夫 | 複数の専門職が同行し心理的負担を軽減 |

信頼構築の重視 | 傾聴を中心とし焦らず関係性を築く |

手段の柔軟性 | 対象者に合ったSNS・電話を活用 |

地域資源の活用 | 地域サロンなどへの段階的参加を支援 |

出典:「第10節アウトリーチ(訪問支援)の方法~ひきこもり,不登校等を中心に~」 | 熊本県ホームページ

出典:「アウトリーチマニュアル~地域支援の実際(第3版)~一般公開版」 | 岡山県ホームページ

出典:「女性相談支援センターにおけるSNSを活用した相談支援事業について」|東京都福祉局

出典:「大田区 重層的支援体制整備事業実施計画」

効果測定・評価の方法と改善策

アウトリーチ支援の質を高めるには、客観的かつ主観的な視点からの評価が不可欠です。定量的には、支援後の通院・就労状況、訪問回数、関係機関との連携件数などが活用されます。

加えて、対象者の満足度や生活の質(QOL)に関する自己評価などの定性的な情報も重要です。これらの指標を継続的に記録し、支援終了後の中長期的なフォローアップにより変化を把握することで、効果の検証と支援内容の改善につなげることができます。

制度的な評価の仕組みを整えることが、持続可能な支援体制の確立に寄与します。

出典:「引きこもり支援における支援者支援あり方に関する調査研究事業報告書」│厚生労働省

アウトリーチ支援の効果測定指標

種類 | 指標例 | 評価目的 |

|---|---|---|

定量評価 | 通院・就労の有無、訪問頻度、連携件数 | 客観的な成果の把握 |

定性評価 | QOL、満足度、信頼感 | 心理的変化や支援への受け止めの確認 |

中長期評価 | 孤立の再発防止、支援定着状況 | 支援の持続性・予防効果の評価 |

出展:「精神障害者アウトリーチ推進事業の手引き」|厚生労働省

アウトリーチの今後と展望

ここでは、アウトリーチ支援の将来的な方向性について解説します。

特に、地域包括ケアシステムとの融合や、ICT・DX技術の活用によって支援の幅がどのように広がっていくのか、社会の変化に対応する形で進化する支援のあり方を紹介します。

地域包括ケアとの融合と可能性

日本の高齢化が進行する中、アウトリーチ支援と地域包括ケアシステムの連携が注目されています。

地域包括ケアとは、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体となり、住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう支援する仕組みです。

アウトリーチは、その中で支援からこぼれがちな人々に対してアプローチし、課題の早期発見や適切な機関への橋渡しを担います。

たとえば、訪問による状況確認や傾聴を通じ、支援対象者の不安を和らげながら必要な支援につなげることができます。

今後は、アウトリーチが地域包括ケアの“入口”として機能し、多職種連携のハブとなることが期待されています。

アウトリーチ支援が地域包括ケアに貢献する場面

支援場面 | アウトリーチの役割 |

|---|---|

支援対象者の早期把握 | 引きこもりや孤立状態にある人を訪問し、状況を見極める |

専門機関とのつなぎ役 | 医療・福祉・介護サービスへの橋渡し |

心理的抵抗の緩和 | 傾聴と継続訪問により信頼関係を築き、支援の受容を促す |

多職種連携の強化 | 情報共有の基盤として包括的支援体制を形成する |

出典:「福祉・介護地域包括ケアシステム」│厚生労働省

出典:地域包括ケアシステムの構築について|厚生労働省

DX・ICTの活用による支援の進化

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)やICT(情報通信技術)の進展により、アウトリーチ支援の在り方も大きく変化しています。

たとえば、クラウド型の記録システムを用いることで、支援情報をリアルタイムに多職種間で共有可能となり、対応の迅速化と精度向上が図られます。

また、チャットアプリやビデオ通話を活用すれば、対面に抵抗のある対象者とも継続的なつながりを築くことができます。

さらに、AIを活用した支援ニーズの予測や、データ分析に基づく効果検証も進んでおり、支援の個別最適化が進んでいます。

こうした技術の導入は、支援の質の向上だけでなく、地域間格差の縮小や支援の早期介入にも貢献します。

ICTツールによるアウトリーチ支援の進化例

ツール・技術 | 活用内容 |

|---|---|

クラウド記録システム | リアルタイムの情報共有で連携を強化 |

ビデオ通話・チャットアプリ | 対面に抵抗がある対象者にも継続支援が可能 |

AI・データ分析 | ニーズの可視化と個別支援の最適化 |

スマートフォンの活用 | 対象者が能動的に支援に参加しやすくなる |

出典:「健康・医療・介護分野におけるICT化の推進について」│厚生労働省

出典:「ICTを活用した高齢者の見守り体制構築事業を実施しています」 | 青森県庁ホームページ

出典:「インターネット上での自殺対策について」

出典:「重層的支援体制整備事業」|厚生労働省

出典:ICTを活用したアウトリーチと相談活動 | 内閣府ホームページ

まとめ

ここでは、本記事で紹介したアウトリーチ支援の目的や方法、現場での実践、今後の展望について整理し、重要なポイントを振り返ります。

支援に関わる方々が現場で役立てられるよう、全体像を再確認しましょう。

アウトリーチ支援は、制度の狭間にある人々や、支援につながりにくい人々に対し、訪問や対話を通じて信頼関係を築き、必要な支援へとつなげる重要なアプローチです。

医療・福祉・就労支援など複数分野との連携により、包括的かつ継続的な支援が可能になります。近年では、地域包括ケアシステムとの融合や、ICTの活用による支援の効率化・可視化が進展しており、支援の質と範囲が広がっています。

今後は、多職種協働の体制整備や、孤立の予防・早期発見を目的とした仕組みづくりが求められます。

アウトリーチ支援は単なる訪問ではなく、対象者の声を丁寧にすくい取り、社会との橋渡しを担う実践であることを再認識することが重要です。

介護のお仕事探しなら、

介護サーチプラスが選ばれる理由

案件数が豊富。希望に合う仕事が見つかる

介護サーチプラスなら、週1日~ OK/高時給案件/夜勤あり・なしなど、あなたの希望条件に合わせてお仕事をご紹介。「家庭と両立したい」「しっかり稼ぎたい」「まずは少ない日数から」など、働き方の相談も歓迎です。

働いている間もおトクが続く。福利厚生サービスが使える

案件にご参加いただいている期間中は、福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を利用可能。毎日の生活から休日のお出かけまで、"使える特典"がたくさんあります。

■ ベネフィット・ステーションとは

レジャー・エンタメ、グルメ、ショッピング、トラベルに加え、eラーニングなどの学習コンテンツ、結婚・育児・介護などライフイベントに関わるサービスまで、140 万件以上を優待価格で利用できる福利厚生サービスです。

*2026/02/04 時点

よくある質問

Q.訪問看護との違いは?

アウトリーチ支援は、保健師や福祉職、NPO職員など多職種が連携して行います。専門性に加え、傾聴や信頼関係を築く力が必要です。地域共生社会の実現に向け、行政・民間問わず、支援人材の育成と体制整備も進められています。

Q.対象者の選定はどうやって決める?

対象者は支援を受けにくい人を中心に、行政窓口や地域の通報などで把握されます。プライバシーや本人の意思を尊重しつつ、多職種での協議を通じて必要性を判断します。見守り活動や巡回による発見も一手です。

Q.活動の適切な時期や範囲は?

支援の時期や範囲は、本人の状況や地域計画に基づいて柔軟に決まります。早期支援が望まれる場合もあり、関係機関との連携やニーズ評価により調整が必要です。支援が限定的にならないよう注意が求められます。

Q.支援に失敗するケースと対策は?

主な失敗要因は信頼関係の不十分さや支援者側の連携不足です。相手の意思やペースを尊重し、傾聴を基本とした関わりが重要です。また、情報共有や会議の徹底により、断続的な支援や見落としを防ぐ工夫が必要です。

海野 和(看護師)

この記事の監修者情報です

2006年に日本消化器内科内視鏡技師認定証を取得し、消化器系疾患の専門的な知識と技術を習得。2018年にはNCPR(新生児蘇生法専門コース)の認定を取得し、緊急時対応のスペシャリストとしての資格を保有。さらにBLS(HeartCode®BLSコース)を受講し、基本的生命維持技術の最新知識を習得。豊富な臨床経験と高度な専門資格を活かし、医療・介護分野における正確で信頼性の高い情報監修を行っています。

【保有資格】

・日本消化器内科内視鏡技師認定証(2006年取得)

・NCPR(新生児蘇生法専門コース終了認定証)(2018年取得)

・BLS(HeartCode®BLSコース)受講済み

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=1920&q=75)

.webp&w=1920&q=75)