この記事がおすすめな人

人と関わることが好きで、相手の話を丁寧に聞ける人利用者や家族のニーズを正確にくみ取る力が求められます。

人と関わることが好きで、相手の話を丁寧に聞ける人利用者や家族のニーズを正確にくみ取る力が求められます。 現場対応とデスクワークをバランスよくこなせる人提案・訪問と事務処理の両方を担うため、柔軟な働き方ができる人に向いています。

現場対応とデスクワークをバランスよくこなせる人提案・訪問と事務処理の両方を担うため、柔軟な働き方ができる人に向いています。 介護・福祉の仕事に興味があり、地道に学び続けられる人資格取得後も最新の福祉用具や制度を学ぶ姿勢が必要です。

介護・福祉の仕事に興味があり、地道に学び続けられる人資格取得後も最新の福祉用具や制度を学ぶ姿勢が必要です。

福祉用具専門相談員の年間休日は多い?少ない?

介護系求人を専門に扱う「ジョブメドレー」「スタンバイ」「マイナビ介護職」に掲載された福祉用具専門相談員の求人情報をもとに、年間休日データを集計した結果、福祉用具専門相談員の平均は約116.4日でした。

「週休2日」や「土日祝休み」の求人が多く、介護職の中では比較的安定した働き方ができると言えます。

しかし、求人票のなかには「シフト制」や「日曜休み」といった文言も見られました。年間休日数だけでなく、休みの取り方(固定休・交代制)にも注目して、ライフスタイルに合った職場を選ぶと良いでしょう。

以下は、実際に確認した求人33件における「休日タイプ別の求人数」の分布です。

休日タイプ | 件数 |

|---|---|

週休2日 | 8件 |

土日祝休み | 6件 |

シフト制 | 5件 |

日曜休み | 1件 |

休日情報なし | 7件 |

全国平均と比べて、福祉用具専門相談員の年間休日は?

厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」によると、全国の労働者1人あたりの平均年間休日は116.4日で、企業単位では112.1日となっています。

分類 | 年間休日数(平均) |

|---|---|

全国(1人あたり) | 116.4日 |

全国(1企業あたり) | 112.1日 |

大企業(1,000人以上) | 117.1日(企業)/119.4日(個人) |

小企業(30〜99人) | 111.0日(企業)/112.2日(個人) |

労働者1人あたりの平均が企業平均より多いのは、休日数の多い大企業に勤める人が多く、従業員数に応じて平均が加重されるためです。

企業の規模が大きいほど休日日数が多い傾向にあり、1,000人以上の大企業では平均117.1日、中小企業では110日前後が目安です。

求人調査から見る福祉用具専門相談員の平均休日数も約116日前後で、全国の労働者とほぼ同水準といえるでしょう。特に「土日祝休み」「週休2日制」の職場を選べば、カレンダーに近い働き方も実現可能です。

【勤務形態別】福祉用具専門相談員の休日制度の違い

福祉用具専門相談員の休日制度は、勤務形態や配属先によって大きく異なります。

たとえば、営業職や法人対応が中心の職場では「土日祝休み」が多く、居宅介護支援事業所など利用者対応がある職場では「週休2日制」や「シフト制」が一般的です。

また、有料老人ホーム併設の事業所では、日曜固定+平日1日休みといったケースも見られます。

勤務形態・配属先 | 主な休日制度 | 備考 |

|---|---|---|

法人営業(福祉用具レンタル) | 土日祝休み/完全週休2日制 | 土日固定休が多く、カレンダー通りの勤務が可能 |

居宅介護支援・在宅訪問 | 週休2日制/シフト制 | 土曜や祝日の勤務もあり、曜日は交代制 |

有料老人ホーム併設 | 日曜+平日1日休み | シフト勤務で、日曜は原則休みとされることが多い |

小規模事業所(地域密着・個人経営) | 週休2日制/日曜+他1日 | 週40時間内で柔軟な勤務体系。完全週休2日ではない場合も |

契約社員・パート勤務 | 応相談(週3日~) | 家庭や育児との両立支援の一環として柔軟な休日設定あり |

上記のように、勤務形態や配属先によって休日制度が異なる傾向にあるため、求人票では「週休2日」「完全週休2日」「シフト制」「日曜休み」などの表記に注目し、自分のライフスタイルに合った働き方を選ぶことが大切です。

他の介護職と比較して福祉用具専門相談員は休日を取りやすい?

福祉用具専門相談員は、他の介護職に比べて比較的休日を取りやすい傾向にあります。訪問介護や施設介護ではシフト勤務・夜勤が発生しやすい一方、相談員は日勤のみ・土日祝休みの求人も多く、生活リズムを整えやすい職種です。

特に福祉用具レンタル事業所や法人営業が中心の職場では、カレンダー通りの休日が確保されていることもあります。

ただし、居宅支援や住宅型施設に併設された事業所ではシフト勤務になる場合もあるため、勤務先の業態や休日制度を事前に確認することが大切です。

年間休日が多い福祉用具専門相談員の職場を見つけるコツ

年間休日の多い職場を選ぶには、求人票の見方や職場の特徴を理解することが大切です。

ここでは、福祉用具専門相談員として無理なく働ける職場を見つけるために注目すべき5つのポイントについて解説します。

1. 企業規模や運営母体に注目する

年間休日の多さは、企業の規模や母体に大きく左右されます。厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によると、従業員1,000人以上の企業の年間休日は平均117.1日である一方、30〜99人の企業では111.0日にとどまっています。

このことからも、年間休日が多い職場を探すには、社会福祉法人や上場企業、医療法人など、安定した運営母体を持つ職場を優先的にチェックすることが推奨されます。

求人票に記載されていない場合でも、企業情報を調べて従業員規模や母体を確認しましょう。

2. 「土日祝休み」や「週休2日制」などの条件で絞り込む

年間休日の多い職場を探すには、求人に「土日祝休み」「完全週休2日制」「年間休日120日以上」といった条件が記載されているかを確認しましょう。

福祉用具専門相談員は営業型の事業所が多く、カレンダー通りの勤務体系を採用している企業も少なくありません。

求人サイトやハローワークでは、こうした条件での検索フィルターが用意されているため、希望に合う職場を効率的に探せます。

【求人検索時に使えるキーワード】

- 完全週休2日制

- 年間休日120日以上

- 土日祝休み

- シフト制

3. 職場の業態を見極める(営業型・施設併設型など)

福祉用具専門相談員の勤務形態は、貸与・販売を行う営業型と、施設併設型・訪問型で大きく異なります。

営業型は平日日中の営業に合わせてスケジュールが組まれるため、土日祝休み・定時退社が可能なケースも多くなります。

業態/勤務形態 | 主な休日制度 | 備考 |

|---|---|---|

法人営業型 | 土日祝休み | カレンダー通りの勤務が中心 |

居宅介護支援併設 | シフト制/週休2日制 | 祝日や土曜勤務もあり交代制が基本 |

有料老人ホーム併設 | 日曜固定+平日1日休み | サービス提供日が多く、柔軟な勤務形態 |

職場の業態を確認することで、ライフスタイルに合った働き方が実現しやすくなるでしょう。

4. 口コミサイトや公式HPで実際の休日日数を確認する

求人票に記載された休日数が実際と異なるケースもあるため、企業の口コミサイトや公式採用ページで、実態を確認することが重要です。

特に、「残業が少ない」「有給取得率が高い」「年間休日120日以上」といった表記があれば、働きやすい環境が整っている可能性が高いでしょう。

厚生労働省は「働きやすい職場認証制度」や「職場情報総合サイト」などで企業の労働環境の見える化を進めています。

また「OpenWork(オープンワーク)」などの社員や元社員による口コミ情報サイトも充実してきているので、これらを活用し、見えにくい情報も事前にしっかりと把握しておきましょう。

【確認すべき情報の例】

- 採用ページの「福利厚生」や「勤務時間・休日」欄

- GoogleマップやSNSのクチコミ

- 厚生労働省「職場情報総合サイト」の掲載内容

5. 年間休日数が明記されている求人を優先する

求人票には「週休2日制」とだけ記載されているケースも多く、年間休日数が明記されていない場合は注意が必要です。

たとえば「週休2日制(シフト制)」の場合、実際の休日数が105日程度にとどまることもあります。年間休日が明確に「120日」などと記載されている求人は、労働条件が整っている可能性が高く、ミスマッチも起きにくいです。

表記例 | 想定される年間休日数 | 備考 |

|---|---|---|

完全週休2日制(土日祝) | 約120〜125日 | 祝日含む/カレンダー通り |

週休2日制(交代制) | 約105〜110日 | シフト勤務が多い |

日曜+平日1日休み | 約100〜110日 | 年末年始や祝日含め変動 |

記載なし | 要問い合わせ | ミスマッチ防止に確認必須 |

厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況」でも、年間休日120日以上の企業は全体の約35.8%と限定されているため、こうした求人を見つけたら積極的に検討しましょう。

福祉用具専門相談員の仕事内容

福祉用具専門相談員は、利用者の生活を支えるために幅広い専門業務を担っています。

単なる用具の貸与だけでなく、選定から計画立案、使用後のフォローまで一貫して対応します。ここでは、主な仕事内容を7つに分けて詳しく紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

出典:福祉用具専門相談員とは|一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会

出典:福祉用具専門相談員 - 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

利用者の相談・ヒアリング業務

福祉用具専門相談員の主な役割は、利用者やその家族からの相談対応です。

利用者の身体状況や住環境、介護者の負担感など多角的に情報を収集し、本人のニーズを正確に把握することが求められます。

相談時は、丁寧なヒアリングと共感を大切にし、適切な対応を通じて信頼関係を築くことが重要です。

また、要介護認定や介護保険制度についての説明や助言もあわせて行う場合があります。このようなヒアリングを通じて、後の用具選定や計画作成の土台が築かれます。

福祉用具の選定と提案

利用者の状態に応じて適切な福祉用具を選ぶのは、相談員の専門性が問われる重要な業務です。選定では、身体機能や住宅の間取り、介護者の支援体制などを総合的に判断します。

例えば、移動が困難な方には歩行器や車椅子、ベッドからの起き上がりが難しい方には特殊寝台や手すりの導入を提案します。

最近ではICTやIoTを活用した高機能福祉機器も増えているため、最新情報の把握も不可欠です。適切な選定が利用者の自立支援や介護負担の軽減につながります。

福祉用具サービス計画の作成

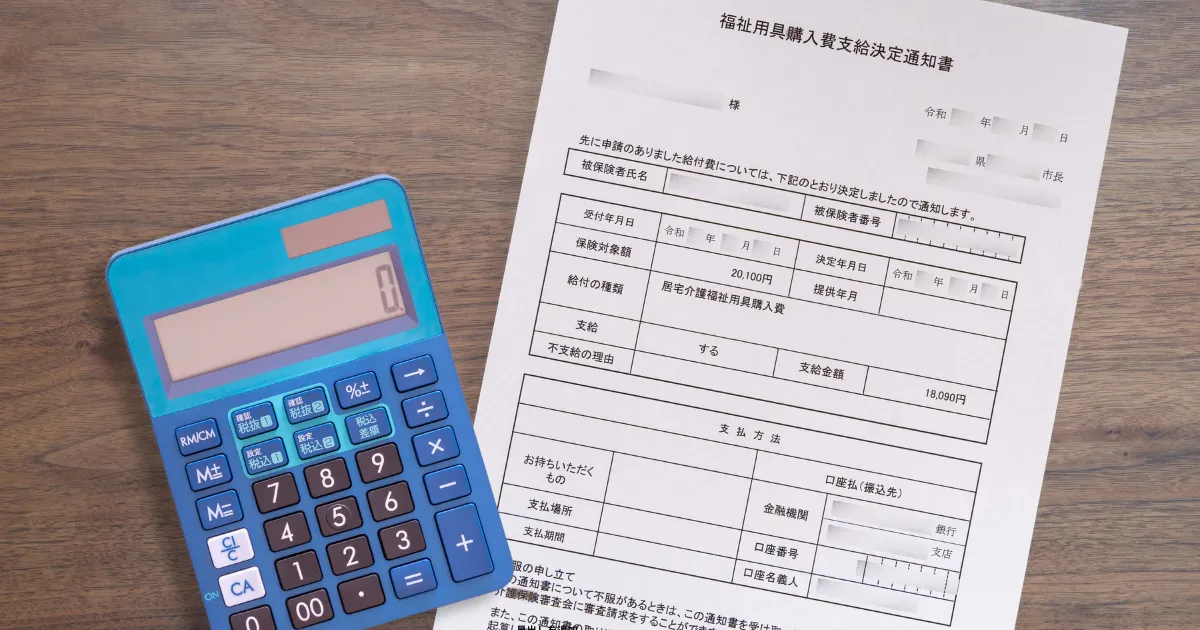

相談内容や選定結果をもとに、福祉用具サービス計画(利用計画)を作成します。これは、どの用具を、どのような目的で、どの程度利用するかを明文化したもので、介護保険での給付申請にも必要な書類です。

計画には、使用開始日や設置場所、介護者の補助状況なども盛り込み、実際の生活に即した内容が求められます。

また、モニタリングによって必要に応じて内容を見直すこともあります。サービス計画の策定は、利用者の生活の質(QOL)を高めるために欠かせない重要な業務のひとつです。

用具の調整・取扱い説明

導入する福祉用具は、利用者に合わせて調整する必要があります。例えば車椅子の座面高さや、ベッドのリモコン操作範囲など、使用者の身体状況や住環境に応じて最適な状態に設定します。

また、安全かつ効果的に使用してもらうため、使用方法や注意点を丁寧に説明するのも相談員の役割です。

取扱説明時には、家族や介護スタッフへの指導も並行して行い、事故や誤使用のリスクを未然に防ぎます。技術的な知識とコミュニケーション力の両方が求められる業務です。

利用後のモニタリング・定期訪問

福祉用具は、導入後の継続的なフォローが重要です。福祉用具専門相談員は、定期的に利用者の自宅を訪問し、用具の状態や使用状況を確認します。

摩耗や故障があれば早期に対応し、使用者が安心して使い続けられるよう努めます。また、利用者の状態が変化している場合には、新たな用具の提案や既存用具の再調整も行います。

モニタリングは単なる点検にとどまらず、生活全体を支える視点から利用者のQOL向上に貢献する大切なプロセスです。

他職種との連携

福祉用具専門相談員は、ケアマネジャーや理学療法士、訪問看護師など他職種と連携しながら支援を行うことが特徴です。

例えば、歩行訓練中のリハビリスタッフと連携し、最適な歩行補助具を提案したり、介護職と相談してベッド移乗がしやすい用具を検討したりします。

こうしたチームによる一貫したケアによって、より安全で効果的な支援が可能になります。福祉用具の選定や使用は単独で完結させず、多職種と連携することで、より総合的な生活支援へとつながります。

最新福祉用具の情報収集と知識の更新

福祉用具の技術は日々進化しているため、相談員には、ICTやロボティクス技術を取り入れた最新用具や、新たに保険適用となった機器などに関する情報収集が求められます。

また、研修会や展示会への参加、メーカーとの情報交換などを通じて常に知識をアップデートすることも大切です。

利用者に最適な提案をするためには、現場経験だけでなく、業界動向や制度改正にも常に目を向けておく必要があります。

福祉用具専門相談員の1日のスケジュール

福祉用具専門相談員の勤務時間は基本的に日中が中心で、訪問業務と事務作業が時間帯ごとに適切に割り振られています。

午前中は利用者宅への訪問やモニタリング、午後は用具の手配や関係者との連絡・計画作成などの業務が多くなります。

現場対応と事務作業の両立が求められるため、スケジュール管理能力も重要です。在宅対応を中心とした福祉用具専門相談員の1日の流れを、以下に一例としてご紹介します。

時間帯 | 内容 |

|---|---|

8:30〜9:00 | 出社・メールチェック・当日の予定確認 |

9:00〜12:00 | 利用者宅を訪問し、モニタリング・用具調整・取扱説明 |

12:00〜13:00 | 昼休憩 |

13:00〜15:00 | 計画書の作成・用具業者との調整・社内ミーティング |

15:00〜17:00 | 新規相談の対応・ケアマネジャーとの連絡調整 |

17:00〜17:30 | 記録入力・翌日の準備・退勤 |

福祉用具専門相談員はきつい?

福祉用具専門相談員は、介護や医療の現場を支えるやりがいのある仕事ですが、その分「きつい」「大変」と感じることもあるでしょう。

現場対応に加え、提案力や事務処理能力、対人スキルなど幅広い力が求められるため、業務の多さやプレッシャーに悩む人も少なくありません。

ここでは、福祉用具専門相談員の業務の中で「きつい」と感じやすい部分や理由について解説します。

販売数や契約件数の目標(ノルマ)が課せられる場合がある

福祉用具専門相談員の業務には、本来ノルマが存在しないケースも多いものの、営業を兼ねた業務体制の中では、販売数や契約件数の目標が設定されることもあります。

特に用具の販売部門や営利法人に勤務する場合、営業成果が評価に直結し、数字に追われるような感覚になることもあるでしょう。

福祉目的と営業目的の間でジレンマを感じやすく、「本当に利用者のためになっているのか」と疑問を抱くケースもあるかもしれません。

一方で、目標が明確である分、自身の成長や成果が実感しやすいという側面もあります。

残業や休日出勤、緊急対応が求められる場合がある

福祉用具専門相談員は、基本的には日勤が中心の職種ですが、利用者からの急な相談や用具トラブルへの対応が必要となる場面では、残業や休日出勤を求められることもあります。

特に在宅支援に力を入れている事業所や、営業・サービスエリアが広範な職場では、日中の訪問業務に加えて、夕方以降に事務作業をこなす必要が出てくるケースもあるでしょう。

繁忙期には業務が集中しやすく、体力的・精神的な負荷が高まることもあるため、ワークライフバランスを意識した職場選びが重要です。

コミュニケーション能力が必要

福祉用具専門相談員は、用具を届けるだけでなく、利用者やご家族の思いに耳を傾け、丁寧に相談に乗ることが大切です。

要介護者本人だけでなく、介護者やケアマネジャー、医療職、メーカー担当者など、複数の関係者との連携も求められるため、高いコミュニケーション能力と調整力が必要になります。

特に初回訪問や用具変更時には信頼関係の構築が重要で、「話す力」「聞く力」「伝える力」が仕事の成果に直結します。人とのやり取りが得意でない人にとっては、きついと感じる部分だと言えるでしょう。

自分の力不足を感じることがある

利用者一人ひとりの状態に合わせて最適な用具を提案するには、専門知識と経験の両方が求められます。

新人や経験の浅い相談員は、用具の選定や調整、制度理解が不十分だと感じやすく、「自分の提案で本当に良かったのか」と不安になることも少なくありません。

また、他職種と比べて自分の意見が通りにくかったり、クレーム対応を通じて無力感を覚えたりするケースもあるでしょう。

こうした悩みを乗り越えるには、先輩からの助言やOJT、継続的な学びを通じて少しずつ自信を積み重ねることが大切です。

事務処理が多く、時間管理が難しい

福祉用具専門相談員の業務は、訪問や説明といった対人業務だけでなく、サービス計画書の作成、記録入力、給付管理などの事務作業も多岐にわたります。

1日の中で訪問予定が複数入っていると、隙間時間を使って効率よく書類作成を進める必要があり、時間管理の難しさを感じる人もいます。

さらに、書類に不備があると介護保険の給付に支障が出るため、正確さとスピードの両立が求められる点も、負担に感じやすい部分です。事務処理が苦手な人にとっては、業務負担が大きく感じられる要因となるでしょう。

福祉用具専門相談員の平均年収・給料

厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」によると、福祉用具専門相談員の平均年収は約396万円、月収に換算すると約33万円です。

平均年齢は43.1歳、平均労働時間は月161時間となっており、福祉業界の中では中堅層が多く活躍している職種といえます。

また、同調査では1時間あたりの平均賃金も示されており、正社員では1,941円、短時間労働者では1,397円となっています。

勤務先や雇用形態、地域によって差はありますが、介護福祉士や社会福祉士と同等水準の給与が期待される職種だと言えるでしょう。

出典:福祉用具専門相談員 - 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

ほかの介護・福祉職と福祉用具専門相談員の平均年収を比較

福祉用具専門相談員の年収は、ほかの福祉系職種と比べると高いのでしょうか。

以下では、介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師といった主要な職種の平均年収と比較し、福祉用具専門相談員の給与水準を相対的に把握できるようにまとめました。

職種 | 年収 |

|---|---|

福祉用具専門相談員 | 約396万円 |

介護福祉士 | 約397万円 |

社会福祉士 | 約420万円 |

保健師 | 約451万円 |

看護師 | 約479万円 |

出典:令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果 厚生労働省老健局老人保健課

出典:保健師 - 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

出典:図表1-2-24 看護師の平均賃金(役職者除く)(月収換算)

上記の表からもわかるように、福祉系職種のなかでも看護師や保健師は比較的高い年収水準にあります。

一方、福祉用具専門相談員の平均年収は介護福祉士や社会福祉士と同程度ですが、現場での専門性や経験によって差が出ることもあります。

将来的なキャリアアップや資格の取得も視野に入れて、職種選びを進めましょう。

福祉用具専門相談員に向いている人

福祉用具専門相談員は、利用者の生活を支えるために最適な用具を提案する、やりがいのある仕事です。

ただし、現場での対応だけでなく、制度への理解や事務処理、多職種との連携も求められるため、人によっては向いていないと感じることもあります。

ここでは、福祉用具専門相談員として活躍しやすい人の特徴を5つの視点から解説します。

人の役に立つことにやりがいを感じる人

福祉用具専門相談員の仕事は、直接的な介護ではないものの、利用者の生活の質を高めるうえで欠かせない役割を担っています。

実際に「歩けるようになった」「介護が楽になった」といった声を受けることも多く、人の役に立つ実感を得たい方にとって、大きなやりがいを感じられる仕事です。

日々の業務では地味な調整作業や書類対応もありますが、目の前の相手の困りごとを解決することで達成感を得られる人にとっては、やりがいを感じられる職種です。

人の生活を支えるやりがいを感じつつ、自分も成長していきたい方に適した職種と言えるでしょう。

相手の話にじっくり耳を傾けられる人

福祉用具を正しく提案するには、利用者本人や家族の悩み・希望・生活習慣を丁寧に聞き取る必要があります。

そこで重要になるのが「傾聴力」です。とくに、高齢者の中には自分の困りごとをうまく言語化できない方もおり、じっくり耳を傾けながら真意をくみ取る姿勢が求められます。

また、ケアマネジャーや医療職との情報共有でも、相手の立場を理解しながら調整していく力が必要です。「話す力」以上に「聞く力」を発揮できる人にとっては、非常に適性の高い仕事といえます。

現場対応と事務作業を両立できる人

福祉用具専門相談員は、訪問による現場対応とオフィスでの事務処理を並行してこなす必要があります。

午前中は利用者宅を訪問し、午後にはサービス計画書やモニタリング記録の作成を行うといったスケジュールが一般的です。

このような働き方には、タスクを優先順位で整理し、効率よく進められる力が欠かせません。片方だけ得意というよりも、どちらもバランスよく対応できる柔軟性と段取り力が求められます。マルチタスクに強い人やスケジュール管理が得意な人には特に適しています。

地道に学び続ける姿勢を持てる人

福祉用具は年々進化しており、ICTやロボット技術を活用した最新機器も続々と登場しています。

制度面でも介護保険のルールが変更されることがあるため、相談員は常に新しい知識をアップデートしておく必要があります。このように、業務を通じて学び続ける姿勢が欠かせない仕事です。

日々の現場経験を振り返りながら、研修やメーカー説明会への参加を積極的に行える人、自発的に情報をキャッチアップできる人にとっては、専門職としてのスキルを着実に高めていける環境といえるでしょう。

多職種と連携しながら働ける人

福祉用具専門相談員は単独で仕事を完結させるのではなく、ケアマネジャー、訪問看護師、理学療法士、メーカー担当者などさまざまな職種と連携して支援を行います。

そのため、他者とスムーズに情報共有し、相手の意見を尊重しながら最適な提案につなげていくコミュニケーション力と協調性が求められます。

また、チームでの役割を理解し、自分の専門性を発揮する姿勢も重要です。一人で黙々と仕事をするよりも、周囲と連携して働くことが好きな人に向いている職種です。

福祉用具専門相談員の資格の取得方法【難易度・費用】

福祉用具専門相談員として働くには、都道府県等が指定する「福祉用具専門相談員指定講習」の修了が必要です。国家資格ではなく、比較的取得しやすい点が特徴ですが、内容は実務的かつ実践的です。

ここでは、福祉用具専門相談員の資格の取得方法や、講習の難易度や費用、受講条件などを詳しく解説します。

資格取得の難易度

福祉用具専門相談員の資格は、国家試験のような筆記試験を経るものではなく、一定時間の講習を修了すれば取得可能です。

そのため、医療や介護の知識がない業界未経験者でも十分に対応できます。修了には出席率と理解度が重視されるため、真面目に受講すれば問題なく資格を得られます。

項目 | 内容 |

|---|---|

難易度 | ★☆☆☆☆(比較的やさしい) |

試験の有無 | なし(講習修了で取得可能) |

修了要件 | 出席・グループワーク・実習参加 |

推奨対象者 | 介護・福祉未経験者でもOK |

取得にかかる費用

福祉用具専門相談員指定講習の費用は、実施機関によって異なりますが、全国的に見て3万円〜7万円前後が相場です。

民間企業や福祉系団体が主催する講習のほか、職業訓練の一環として無料で受講できる場合もあります。

費用項目 | 金額目安 |

|---|---|

講習受講料 ※教材費込み | 30,000~70,000円 |

公的補助制度 | 一部あり(自治体・職業訓練等) |

条件

福祉用具専門相談員の講習受講に、年齢・学歴などの厳格な条件はありません。ただし、指定講習を受けるには、一定の修業時間を確保する必要があるため、仕事と並行する場合はスケジュール調整が必要です。

また、一部の医療・福祉系国家資格(看護師・介護福祉士など)保有者は講習が免除されるケースもあります。

項目 | 内容 |

|---|---|

年齢制限 | なし |

学歴制限 | なし |

他資格の有無 | 不要 (介護福祉士・看護師など国家資格保持者は一部講習免除あり) |

通学形式 | 平日開催が多く、6日〜10日程度の連続講習が一般的 オンラインで開講している場合もある |

取得のタイミング | 内定後や就業中に取得するケースが多い(就職活動中でも受講可) |

福祉用具専門相談員の「指定講習会」や各種研修会・イベント

福祉用具専門相談員として活動するためには、都道府県等が指定する講習会の受講が必要です。全国各地やオンラインで講習会が実施されており、働きながらでも参加しやすい日程が組まれています。

また、資格取得後もスキル向上や情報共有の場として、研修会やセミナーが定期的に開催されています。最新情報は、公益社団法人福祉用具供給協会(ふくせん)の公式サイトで確認できます。

開催日 | 都道府県 | 種別 | 主催・イベント名 |

|---|---|---|---|

2025/07/13(日) | 福岡県 | 指定講習会 | 株式会社西日本医療福祉総合センター |

2025/07/26(土) | オンライン | 指定講習会 | お茶の水ケアサービス学院 |

2025/07/27(日) | 東京都 | 指定講習会 | 未来ケアカレッジ |

2025/07/31(木) | 大阪府 | 指定講習会 | 未来ケアカレッジ |

2025/08/05(火) | オンライン | 指定講習会 | ケアラボオンライン資格取得講座 |

2025/08/21(木) | オンライン | 更新講習会 | ふくせん主催・福祉用具専門相談員更新研修(8/21〜23) |

2025/09/06(土) | 東京都 | 指定講習会 | ハクビ株式会社 |

2025/10/08(水) | 広島県 | 指定講習会 | 一般社団法人広島県シルバーサービス振興会 |

福祉用具専門相談員の指定講習の内容

福祉用具専門相談員になるには、都道府県知事が指定する研修機関で50時間の講習を受講し、修了試験に合格する必要があります。

講習では、福祉用具の定義や役割、介護保険制度の仕組み、高齢者の身体的・心理的特徴、多職種連携の視点など、福祉用具選定に必要な基礎知識から実践的スキルまでを幅広く学びます。

「福祉用具貸与計画」の作成や、現場を想定したロールプレイなど、実務に即した演習も行われます。これにより、利用者の自立支援を目的とした適切な提案力と、倫理的な判断力が養われます。

科目名 | 学習内容の概要 | 時間数 |

|---|---|---|

福祉用具の役割・専門相談員の倫理 | 福祉用具の定義と自立支援の視点、職業倫理の理解 | 2時間 |

介護保険制度とケアマネジメント | 制度の基本、地域包括ケア、多職種連携、居宅計画との関係性など | 6時間 |

高齢者の身体・心理の理解 | 加齢変化、認知症、リハビリ、ADL/IADL、住環境整備 | 16時間 |

福祉用具の知識と選定技術 | 各種福祉用具の構造・機能、選定・適合・使用上の留意点 | 16時間 |

福祉用具貸与計画の作成・演習 | 利用目標の設定からモニタリングまでの実践演習 | 10時間 |

福祉用具専門相談員は教育訓練給付制度の対象資格

福祉用具専門相談員の養成講座は、厚生労働省の「教育訓練給付制度」における一般教育訓練の対象講座として指定されています。

これは、働く人の主体的なスキルアップやキャリア形成を支援する目的で、一定の条件を満たした方が対象講座を修了した際に、受講費用の20%(上限10万円)が給付される制度です。

特に福祉・介護分野への転職を目指す社会人や再就職希望者にとって、初期コストを抑えて資格取得を目指せる点で大きなメリットがあります。

福祉用具専門相談員の資格を取るメリット

福祉用具専門相談員の資格は、介護・福祉の現場で専門職として働くための大きな武器となります。

就職・転職の際の評価が高まるだけでなく、仕事の幅も広がり、キャリア形成にも有利です。ここでは、資格取得によって得られる具体的なメリットを紹介します。

介護・福祉業界での就職・転職に有利になる

福祉用具専門相談員の資格は、介護・福祉関連の求人において“歓迎資格”として扱われることが多く、就職・転職時に有利に働きます。

特に、福祉用具貸与・販売事業所では資格保有者が法的に必要とされるため、採用ニーズが高いのが特徴です。

また、介護施設や医療機関でも利用者対応ができる相談員の需要は年々高まっており、資格を持つことで応募可能な職場の幅が広がります。未経験からでも資格を取得していれば意欲を評価されやすく、キャリアの第一歩を踏み出しやすくなります。

介護保険制度に基づいた専門職として認められる

福祉用具専門相談員は、介護保険制度で定められた「指定福祉用具貸与等事業所」に配置が義務付けられている専門職です。

単なる販売職ではなく、福祉用具の選定・計画・モニタリングといった一連のプロセスを担当できる職種として、制度上明確に役割が定義されています。

そのため、資格を取得することで、公的制度に基づく責任ある職務に携わることができ、職場内外からの信頼性も高まります。特に他職種(ケアマネジャーや理学療法士等)との連携においても「専門性を持った相談員」として認識されやすくなるでしょう。

業務範囲が広がり、担当できる仕事が増える

資格を持つことで、福祉用具に関するアセスメントや選定、導入後のモニタリングなどの専門的な業務を任されるようになります。

無資格では補助的な作業に限られることが多いですが、資格があれば「契約書の作成」や「ケアマネジャーとの連携」「利用者説明」「計画書の作成」など、実質的な責任ある役割に従事できます。

結果として、日々の仕事にやりがいを感じやすくなるだけでなく、チーム内での存在感も高まるでしょう。経験を積むことで管理職や指導職への道も開かれ、キャリアアップにもつながります。

現場経験がスキルアップやキャリア形成につながる

福祉用具専門相談員として働く中で、利用者との面談や提案、評価を繰り返すことで実務的なスキルが自然と磨かれていきます。

たとえば、適切な用具選定には観察力やヒアリング力が求められますし、制度理解や記録力も欠かせません。これらの能力は、福祉業界だけでなく医療・介護の分野でも評価される汎用的なスキルです。

また、現場経験を積んだ上で福祉住環境コーディネーターや介護福祉士、ケアマネジャーなど上位資格へのステップアップを図ることも可能です。

営業や医療分野との連携において信頼性が高まる

福祉用具専門相談員の資格は、営業活動や他職種との連携において「専門知識のある人材」として信頼される大きな要因となります。

特に、医療機関やリハビリテーション施設、介護施設との連携場面では、適切な用具提案が求められるため、資格を持っていることでよりスムーズな情報共有や信頼関係の構築が可能になります。

また、用具メーカーや流通企業で営業職に就く場合でも、現場を理解していることが顧客からの評価を高め、成果に結びつきやすくなります。

更新研修を通じて最新知識を継続的に学べる

福祉用具専門相談員の資格は、取得して終わりではありません。近年では、業務の質向上や制度変更に対応するために、更新研修や継続教育が推奨されています。

公益社団法人福祉用具供給協会が主催する各種研修会やイベントは、全国からオンラインでも参加でき、最新の福祉用具情報や介護保険制度の動向を学べる貴重な機会となります。

こうした学びの場を活用することで、現場での提案力や専門性を維持・向上させることができます。

福祉用具専門相談員とあわせて取りたい資格

福祉用具専門相談員としてスキルアップを目指すなら、関連資格の取得も検討してみるとよいでしょう。

ケアマネジャーや社会福祉士などの資格をあわせて取得することで、相談対応力や連携スキルが強化され、キャリアの選択肢も広がります。

福祉住環境コーディネーター

バリアフリー住宅の提案や住宅改修の助言が求められる場面では、福祉住環境コーディネーターの知識が大きな武器となります。

福祉用具専門相談員は利用者の身体状態と生活環境に合わせた用具提案を行いますが、住環境の改善まで視野に入れることでより包括的な支援が可能になります。

住宅改修費の支給に関する相談や申請支援を行う際にも役立つため、行政やケアマネとの連携力向上にもつながるでしょう。

項目 | 内容 |

|---|---|

取得方法 | 試験合格(2級・3級は誰でも受験可能) |

資格種別 | 民間資格(東京商工会議所) |

メリット | 住宅改修・環境整備への理解と提案力向上 |

理学療法士・作業療法士

福祉用具をより専門的に評価・調整したい場合、リハビリ専門職の資格は非常に有効です。

特に理学療法士(PT)や作業療法士(OT)は、身体機能や日常生活動作に精通しており、専門相談員とのチームアプローチで用具提案の質を高めます。

また、すでに福祉用具の分野で働いている方がキャリアアップを目指して国家資格の取得に挑戦するケースもあります。反対にPT・OTが専門相談員資格を併せ持つことで、福祉用具業界への転職も可能です。

項目 | 内容 |

取得方法 | 専門学校・大学卒業後に国家試験合格 |

資格種別 | 国家資格 |

メリット | 医療×福祉の知識が融合し、専門性が高まる |

出典:作業療法士(OT) - 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

出典:日本作業療法士協会

介護福祉士

福祉用具専門相談員と介護福祉士は密接に関連する職種であり、現場対応の幅を広げたい方にはダブル資格の取得がおすすめです。

介護現場でのケア業務や利用者の身体状況を理解したうえで、適切な福祉用具を提案できる点が強みです。

特に福祉用具貸与事業所では、ケアマネジャーや看護師と連携する場面も多く、介護福祉士の知識と経験が重宝されます。将来的にサービス提供責任者や管理者を目指す場合にも有利になる資格です。

項目 | 内容 |

|---|---|

取得方法 | 実務経験3年+実務者研修 or 養成校卒業 |

資格種別 | 国家資格 |

メリット | 幅広い介護スキル・昇進・転職に有利 |

ケアマネジャー(介護支援専門員)

ケアマネジャーは、介護サービスを総合的に調整する役割を担います。福祉用具専門相談員として現場経験を積んだ後、利用者全体の生活支援に関わる立場としてキャリアアップする道もあります。

福祉用具の知識があることで、ケアプラン作成時により的確な用具提案ができ、他職種との連携もスムーズになるでしょう。

実務経験が必要な国家資格のため、現場での実績を活かしたステップアップに最適です。相談職や管理職への転身も視野に入ります。

項目 | 内容 |

|---|---|

取得方法 | 実務経験5年+研修修了後、介護支援専門員実務研修受講試験 |

資格種別 | 国家資格 |

メリット | ケアプラン作成が可能、介護全体のマネジメントができる |

社会福祉士

社会福祉士は、福祉用具だけでなく、生活全体に関する相談・支援を行う国家資格です。制度や法制度に基づく援助を提供し、行政・医療・介護の現場で幅広く活躍できます。

福祉用具専門相談員のスキルに加え、権利擁護や相談援助の専門知識を備えることで、より高度な福祉職を目指せます。

医療機関や地域包括支援センター、行政機関などでの就職にも有利となり、社会的な信頼も高まる資格です。

項目 | 内容 |

|---|---|

取得方法 | 大学・養成施設で指定科目履修+国家試験合格 |

資格種別 | 国家資格 |

メリット | 福祉制度全般に精通、相談職・行政職などで活躍可能 |

未経験でも福祉用具専門相談員になれる?

福祉用具専門相談員は、未経験からでも目指すことができる職種です。

必要なのは「福祉用具専門相談員指定講習(50時間)」の修了で、講習を受ければ学歴や実務経験に関係なく資格を取得できます。

また、保健師・看護師・理学療法士・介護福祉士などの国家資格保持者であれば、講習なしでも相談員業務に従事することが可能です。

福祉・医療分野での経験がない人でも、相談力やコミュニケーション力を活かして活躍している例は多く、再就職やキャリアチェンジを考える方にもおすすめです。

講習は全国各地で実施されており、働きながら通えるコースもあります。

福祉用具専門相談員が活躍する場所・転職先

福祉用具専門相談員は、介護現場を支える多様なフィールドで活躍しています。訪問先での提案業務から施設常駐、さらには医療機関やメーカー、教育分野まで、その専門性を活かせる就業先は幅広く存在します。

ここでは、代表的な勤務先や転職先を紹介し、それぞれの特徴や役割について解説します。

福祉用具貸与・販売事業所(介護保険指定事業所)

福祉用具専門相談員の最も一般的な勤務先が、介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所です。

利用者の自宅を訪問し、身体状況や住環境を確認した上で、適切な福祉用具の選定・調整・説明・モニタリングを行います。

利用者との直接対応が多く、日々の相談業務からケアマネジャーとの連携まで幅広く関与するため、対人支援にやりがいを感じる方に適しています。職場によっては営業ノルマが発生することもありますが、需要の高い安定した分野です。

項目 | 内容 |

|---|---|

雇用形態 | 正社員・契約社員・パートなど |

主な業務 | 訪問対応・用具選定・調整・事務 |

必要資格 | 指定講習修了または該当国家資格 |

勤務時間帯 | 日勤中心(9:00〜18:00など) |

※勤務条件や業務内容は施設により異なります。あくまで一例として参考にしてください。詳細は各施設の募集要項をご確認ください。

在宅介護支援センターや地域包括支援センター

地域密着型で高齢者の在宅生活を支援する拠点でも、福祉用具専門相談員のニーズがあります。

特に、在宅介護支援センターや地域包括支援センターでは、相談業務や地域ケア会議などを通じて、用具の必要性を判断し、他職種と連携した支援を行います。

直接的に用具の手配を担うわけではないものの、専門知識を活かして助言・提案を行う役割が期待されます。臨床よりも相談・調整寄りの働き方を希望する方に向いている職場です。

項目 | 内容 |

|---|---|

職種 | 地方自治体職員・委託職員など |

主な業務 | 高齢者支援相談・用具利用助言など |

必要資格 | 指定講習または関連福祉系資格 |

勤務時間帯 | 平日日勤(8:30〜17:15など) |

※勤務条件や業務内容は施設により異なります。あくまで一例として参考にしてください。詳細は各施設の募集要項をご確認ください。

出典:福祉用具専門相談員研修

介護施設や有料老人ホーム

特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなどの施設でも、福祉用具専門相談員が配置されることがあります。

入所者に合わせた用具の管理や導入支援、介護職との調整業務、福祉機器の研修担当など、業務範囲は多岐にわたります。

施設に常駐するため訪問業務は少ないですが、複数利用者を継続的にサポートするスタイルとなります。対面支援だけでなく、管理・運営視点からの業務に関心がある方に適しています。

項目 | 内容 |

|---|---|

職種 | 設内職員 |

主な業務 | 入所者対応・用具管理・職員研修など |

必要資格 | 指定講習または介護福祉士など |

勤務時間帯 | シフト制(早番・日勤中心) |

※勤務条件や業務内容は施設により異なります。あくまで一例として参考にしてください。詳細は各施設の募集要項をご確認ください。

福祉機器メーカーや流通関連企業

福祉用具の製造・販売を行う企業において、商品知識や現場経験を活かして営業や企画職に就く道もあります。

実際の利用者ニーズを理解した提案ができるため、相談員経験者の評価が高い傾向にあります。商談、展示会対応、新製品の開発支援などが主な業務です。

現場支援からステップアップして、業界全体を支える立場に興味のある方には魅力的なキャリアパスです。

項目 | 内容 |

|---|---|

職種 | 営業職・商品企画職など |

主な業務 | BtoB営業・商品説明・商品開発支援など |

必要資格 | 特になし(経験者優遇) |

勤務時間帯 | 平日日勤中心 |

※上記は一例です。企業によって業務内容や募集要件が異なるため、詳細は求人情報をご確認ください。

福祉・介護系の職業訓練校や講師職

豊富な現場経験を積んだ後、福祉用具専門相談員の養成講座や職業訓練校での講師として活躍する道もあります。

講義だけでなく、ロールプレイや実技指導など実践的な指導力が求められるため、現場経験が武器になります。

教える立場に興味がある方や、次世代の専門職育成に関わりたい人に適しています。講師経験がキャリアの幅を広げるきっかけにもなるでしょう。

項目 | 内容 |

|---|---|

雇用形態 | 非常勤講師・常勤職員など |

主な業務 | 指導・講義・教材作成・実技指導など |

必要資格 | 実務経験+福祉用具講師登録等 |

勤務時間帯 | 日勤・講座時間に準ずる |

※上記の内容は一例であり、講座内容や機関によって異なる場合があります。詳細は各教育機関の募集要項をご確認ください。

まとめ

福祉用具専門相談員は、介護や医療の現場を支える専門職として、利用者の自立支援や生活の質向上に貢献する重要な役割を担います。

仕事内容は多岐にわたり、相談対応や用具選定、計画書作成、モニタリング、他職種との連携などが求められます。

年間休日や働きやすさの面では、勤務先によって差があるものの、営業型の職場を選べば比較的休暇が取りやすい職種だといえるでしょう。

資格取得は比較的容易で、未経験からでもチャレンジできます。人の役に立ちたい、やりがいを感じながら働きたいと考える方にとって、福祉用具専門相談員は非常に魅力的な職種です。

よくある質問

Q.福祉用具専門相談員の講習は何時間ですか?

福祉用具専門相談員になるには、都道府県知事が指定する研修機関で50時間の講習を修了する必要があります。

この講習には、福祉用具の基礎知識、介護保険制度、接遇、実技演習などが含まれており、修了評価(筆記)も実施されます。講習は数日〜2週間程度で受講可能です。

Q.福祉用具専門相談員は儲かりますか?

厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」によると、福祉用具専門相談員の平均年収は約396万円で、介護職種の中では中程度の水準です。営業を兼ねた職場ではインセンティブが付くケースもあります。

Q.福祉用具専門相談員の職業分類は?

福祉用具専門相談員は、厚生労働省の職業分類において「医療・福祉」分野に属する専門的職業です。

具体的には、福祉用具貸与・販売を行う事業所に所属し、利用者の状態に応じた適切な福祉用具の選定やサービス計画の作成、調整・モニタリングなどを行う業務に分類されます。

Q.福祉用具専門相談員の仕事はきついですか?

業務内容が多岐にわたるため、「きつい」と感じる場面はあります。訪問対応、用具選定、事務処理、関係者との連携などを1人で担うケースが多く、残業や緊急対応が発生することもあります。

その分、利用者本人やご家族に感謝される機会も多く、大きなやりがいや充実感を得られる職種でもあります。

海野 和(看護師)

この記事の監修者情報です

2006年に日本消化器内科内視鏡技師認定証を取得し、消化器系疾患の専門的な知識と技術を習得。2018年にはNCPR(新生児蘇生法専門コース)の認定を取得し、緊急時対応のスペシャリストとしての資格を保有。さらにBLS(HeartCode®BLSコース)を受講し、基本的生命維持技術の最新知識を習得。豊富な臨床経験と高度な専門資格を活かし、医療・介護分野における正確で信頼性の高い情報監修を行っています。

【保有資格】

・日本消化器内科内視鏡技師認定証(2006年取得)

・NCPR(新生児蘇生法専門コース終了認定証)(2018年取得)

・BLS(HeartCode®BLSコース)受講済み

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=1920&q=75)

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=1920&q=75)

.webp&w=1920&q=75)